小児矯正の目的

小児矯正は、大人のように「歯を並べること」が目的ではなく、あごの成長や歯が生えるスペースを整えることが目的です。

そのため、永久歯が生えそろう前の“成長期”にしかできないことがたくさんあります。

例えるなら…

- 大人の矯正は「家具の配置を変える」

- 子どもの矯正は「お部屋のサイズ自体を広げておく」

そんなイメージです。

小児矯正のメリット

小児矯正はすべてのお子さんに必要なわけではありませんが、状況を早いうちに知ったり、必要なタイミングを逃さないために早めの相談が大切です。

大人の矯正との違い

子どもの矯正は「大人の矯正の簡易版」ではなく、成長期だからこそできる“未来への予防”です。

むしろ、子供の矯正による変化の方が長い目で見ると大きな良い影響を与えられることが多いのです。

あごの成長を利用する

大人になると、あごの骨の成長は止まってしまうため、バランスが崩れたまま成長が終わってしまうと、大人になってから治したいと思った場合には外科手術が必要になることもあります。

でも子どもなら…

➡︎ 成長の悪い制限を解除してあげたり、成長を誘導することで、顔のバランスごと整えることができる場合があります。

取り外しできる装置が多い

子どもの矯正では、

- 寝ている間だけつける装置

- 家の中だけで使う装置

など、学校生活は変わらずに、生活に負担が少ないタイプの装置を使うことが多いです。

➡︎ もちろんご飯のときや歯磨きのときは外せるので、むし歯のリスクも上がりにくいのが特徴です。

痛みが少ない

大人の矯正はしっかり力をかけて歯を動かすため、調整直後に痛みが出やすいですが…

➡︎ 子どもの矯正はやさしい力でじわじわ動かすので、痛みを感じない・もしくは軽い違和感程度で済むことが多いです。

歯を抜かずに済む可能性が高い

大人の場合、歯が並ぶスペースが足りないと抜歯をして矯正することもありますが、子どもはあごを広げることでスペースをつくることができるため、

➡︎ 将来の抜歯を回避できる可能性もぐっと上がります。

どんな装置を使うの?

子どもの矯正では、取り外し式の装置を使うことが多く、学校生活など支障がでないことも多いです。

ここでは、よく使われる代表的な装置をご紹介します。

※装置の選び方は、お口の状態や年齢によって変わります。

目的

・口呼吸/舌の癖/噛み合わせなどの改善

・顎のバランスや筋肉の使い方を整える

特徴

・柔らかいマウスピース型の装置

・寝るときや家にいる時間だけ装着することが多い

・姿勢・呼吸・飲み込み方などの“お口の習慣”にアプローチできる

・口周りのバランスを整えることで顔の歪みの修正にもアプローチする

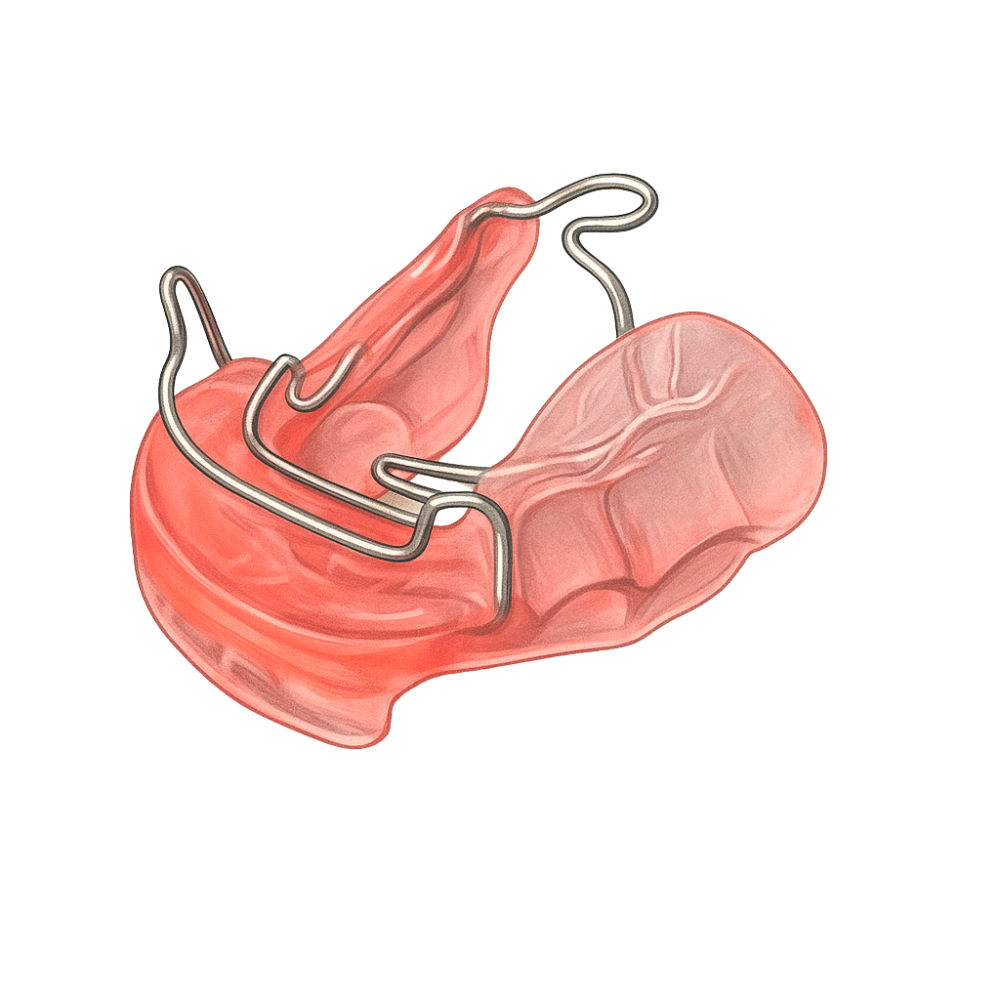

目的

・あごをゆっくり広げて、歯が並ぶスペースを確保する装置

特徴

・装置のネジを週に1回程度まわして広げていく

・寝るときや家にいる時間だけ装着することが多い

・取り外し式で、歯磨きや食事のときは外せて衛生的

目的

・歯の位置を細かくしっかり動かす

特徴

・つけっぱなし

・細かい修正が可能

・主に永久歯がある程度生え揃ってきたお子さんに使用

目的

・骨格の不調和を整える手助けをする装置

特徴

・寝るときや家にいる時間だけ装着することが多い

・取り外し式で、歯磨きや食事のときは外せて衛生的

何歳からできる?

よくあるスタート時期:6〜7歳ごろ(小学校1年生前後)

前歯が生えかわり始め、歯並びのズレが見えやすくなる時期。

最も相談が多く、実際に治療を始めるお子さんも多いです。

もっと早い方が良いケースも・・・

4〜5歳でも始めることがあります。

全て乳歯の段階でも、受け口(反対咬合)などは早期のアプローチが大切です。

5〜6年生ではもう遅い?

効果がまったく出ないというわけではありません!

ただし、骨の成長のピークが過ぎていることが多いため、限られた時間でのアプローチだけでは限界があり、将来的に大人の矯正や抜歯が必要になる可能性が高くなります。

それでも、少しでも成長の力を活かせることで得られるメリットはたくさんあります。

歯医者さんの選び方

矯正治療では精密検査をもとに治療プランを立てますが、最終的にどうするかは、患者さんと歯科医師で一緒に決めていくものです。

もちろん、この患者さんにはこの治療法がいいな、ということはあります。

それぞれの治療法のメリットデメリットを伝えた上で

- どんな装置を使うか

- 費用や通院回数のこと

など、複数の選択肢をきちんと説明してくれるクリニックを選びましょう。

特に子どもの矯正では、「この装置だけで絶対治ります!」というような説明には注意が必要です。

万が一うまくいかなかったときの“次の一手”があるかどうかも確認しておくと安心です。